こんにちは!

円アカです!

皆さんは駿台中学生テストをご存知でしょうか。

このテストは主に首都圏で受験されているテストで、国公私立難関高校を目指す中学生を対象とした全国規模のハイレベルなテストです。

北海道ではあまりお馴染みがないかもしれせんが、実はこのテストは札幌公立TOP5校(札幌南・札幌北・札幌西・札幌東・市立札幌旭丘)に進学を考えている中学生は非常に重要なテストになってきます。

今日は「そのメリット・重要性」についてお話をしようと思います。

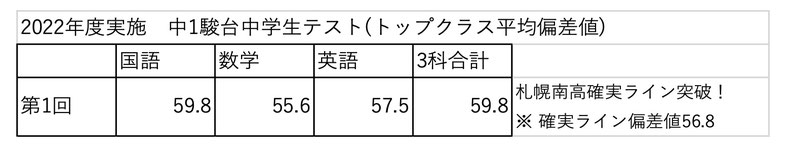

まずは以下をご覧ください。

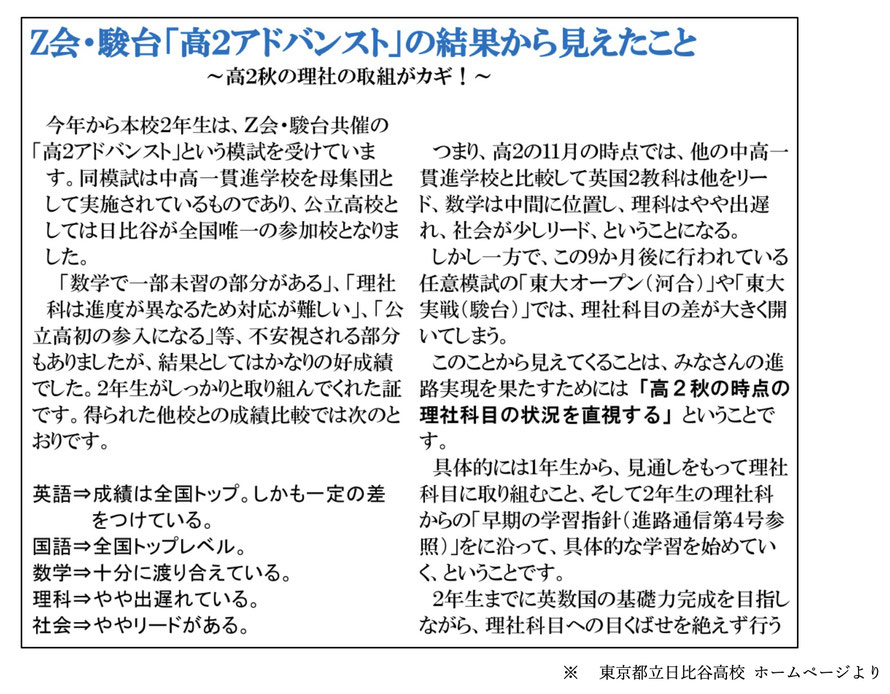

これは東京都立日比谷高校のホームページの抜粋です。

ご覧になってどうでしょうか。

皆さんに一例としてご紹介したいのが、左下の成績比較の「英語の成績は全国トップ」のところです。

どうして公立高校である都立日比谷高校が、名だたる私立の中高一貫進学校の中でこのような成績を収めることができるのか。

その一因として考えられるのが、日比谷高校に通っている生徒たちが、中学生のときに受験していた模擬試験に秘密があります。

日比谷に合格している生徒たちが、駿台中学生テストをどのくらいの割合で受験しているか知っていますか。

都立日比谷高校に合格している生徒の58%(2020年度)、63%(2021年度)が、駿台中学生テストを受験しています。

では、なぜ駿台中学生テストが重要になってくるかというと駿台中学生テストの中3の問題は、「英文法、英単語、英熟語、国語の漢字、古文」は「高校生内容」が含まれます。

なので、英語の英単語・英熟語だけをとっても中学生の教科書レベルの知識があっても歯が立ちません。

中3時点で、「高校生内容の単語・熟語」の知識がなければ、駿台中学生テストの問題を解くことができません。

つまり、日比谷高校に合格している約60%の生徒たちが、駿台中学生テストの準備のために「中学3年生まで」で、「高校生内容の英単語、英熟語」を勉強しその知識を持って、高校に進学をしてくるということです。

では、話を戻したいと思います。

駿台中学生テストが札幌公立TOP5校(札幌南・札幌北・札幌西・札幌東・市立札幌旭丘)に進学を考えている中学生にとって非常に重要なテストでメリットがなぜあるのか。

札幌公立TOP5校(札幌南・札幌北・札幌西・札幌東・市立札幌旭丘)は、「北海道大学を1つの基準」に進路指導をします。

北大の入学者数は、「道内3:道外7」の割合で、「道内の高校生」と「関東地方の高校生」は「毎年ほぼ同数」です。

旧帝国大学などの難関大学を将来目指す学力層にいる「関東地方の中学生」が受験する模擬試験が「駿台中学生テスト」です。

つまり、日比谷高校の合格者のように北大以上の大学を目指せる学力層の関東の中学生は、駿台中学生テストを受験しているので、相当数が中学生のときに高校生の内容を勉強して、高校に進学しているということが言えます。

では、札幌公立TOP5校に進学していく中学生はどうでしょうか。

道コンと中学校の定期テストのレベルに満足し、ほとんど準備をしないままに高校進学を迎えている中学生が、圧倒的に多いのではないかと思います。

では、「差にならない」ためにどうすれば良いのか。

日比谷高校の英語の一例からもわかる通り、駿台中学生テストの準備をするということは、英単語や英熟語のように高校生内容の予習をする「一つのきっかけ」になります。

大学受験の英語の勉強で「一番時間がかかる」のが「英単語・英熟語の暗記」です。

単語帳、熟語帳の最初のページから最後のページまで1度終わらせても、また最初に戻ったら全て忘れている……。

大学受験の勉強はこんな感じで膨大に時間がかかります。

高校生の勉強から考えれば、「かなり余裕のある中学生の勉強」の段階で、1周でも2周でも「英単語・英熟語」の勉強が出来れば、日比谷高校の生徒のように高校のときには「相当なアドバンテージ」です。

そしてより具体的にお話をしていけば、駿台中学生テストを受験すれば、北嶺中も受験しているので、「自分の大学受験での立ち位置」が予想できます。

北嶺中の大学受験の毎年の実績は大きくは変わりません。

つまり、北嶺中が受験者にいる分母の中での自分の立ち位置が分かるということは、「高校進学後の自分の立ち位置」が分かり「未来に向けて対策」を取りやすくなります。

北嶺では、学年で約40名が1組と呼ばれ、毎年、旧帝国大学などの難関大学に安定して現役合格をしているクラスです。

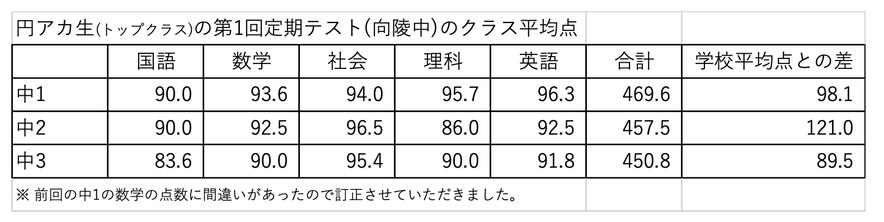

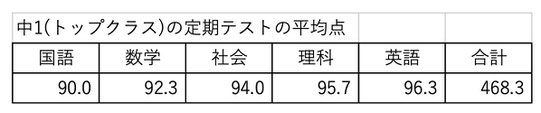

北嶺は、6月、8月に毎年受験をしており、北海道内順位40位以内に入るのが円アカ生(トップクラス)の目標です。

北海道内の受験者数から予想すると、駿台中学生テストを継続して受験している学習塾は「北海道で円アカのみ」です。

「客観的な基準」がなければ、本人がどのくらいの学力があり、札幌公立TOP5校が目標にする難関大学を目指す中学生の中での、自分の本当の立ち位置はわかりません。

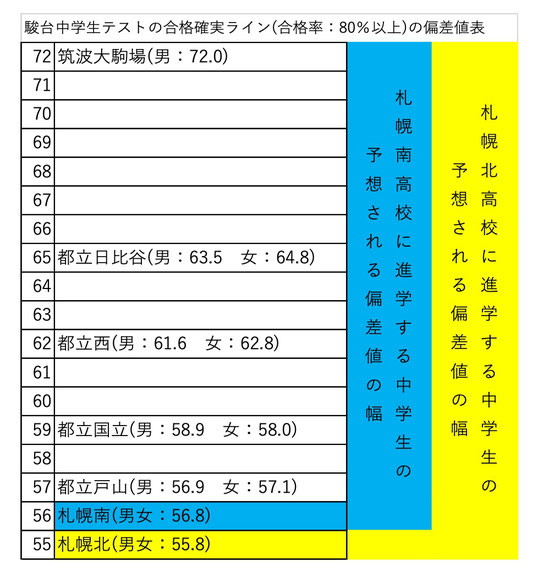

道コンで札幌南高に合格出来る学力の層でも、駿台中学生テストを受験すれば、偏差値は生徒によって「上から下までで約20」は開きます。

道コンでは見えていない「本当の差がある」ということです。

「高校に合格すること」と「進学後にやっていくこと」は、「まったくの別物である」ということです。

小学生・中学生の時点で、道コン・定期テストのレベルで満足し、難しい問題に向上心を持って勉強しない子は仮に札幌南高に合格し進学したとしても、旧帝国大学などの難関大学を目指せる学年順位にはいない可能性が非常に高いです。

札幌公立TOP5校に進学をしたいならば、「高校の勉強は高校に行ってから」は少し考えが甘いかなと思います。

駿台中学生テストを嫌がったり、偏差値が振るわない中学生は、高校生のときに難関大学の2次試験で相当苦労する可能性が高いです。

「名誉や見栄やプライドだけ」で志望高校を選んでも次が繋がりません。

円山アカデミーはもちろんですが、

駿台小中学部でも駿台中学生テストを受験することができます。

札幌公立TOP5校を目標にしている中1・中2の向陵生は「未来の本当の立ち位置を知る」ところから始めてみてはどうでしょうか。

そして、「本当に自分はこの問題のレベルを出来るようになる気がある」のか、「この問題のレベルを当たり前と思って勉強している学力の層でやっていける」のかを真剣に一度考えてみることをおすすめします。

次の駿台中学生テストは8月21日(日)です。

8月は北嶺中も受験するので、「より具体的に自分の本当の立ち位置を知る」ことが出来ます。

円アカの中学部のトップクラスの夏期講習会は駿台中学生テストの対策内容の授業がメインです。

向陵中から札幌公立TOP5校に進学するのは、毎年約100人(1学年約300名中)。

そして、「駿台中学生テスト」と「道コン」の個人成績表を付け合わせると、その100名の中で旧帝国大学などの難関大学に、現役で進学しているであろう人数は10名前後。

これが向陵生に降りかかってくる「現実」です。

約300名中約10名……。

ほとんどの向陵生は残念ながら、一般入試で難関大学への現役合格は出来ません。

つまり、今自分の周りにいる同級生を当たり前の環境だと思っていたら、後で自分が困ることになってしまいます。

そうならないように「小学生・中学生」で、しっかり準備をして札幌公立TOP5校に進学したいですね。