こんにちは!円アカです!

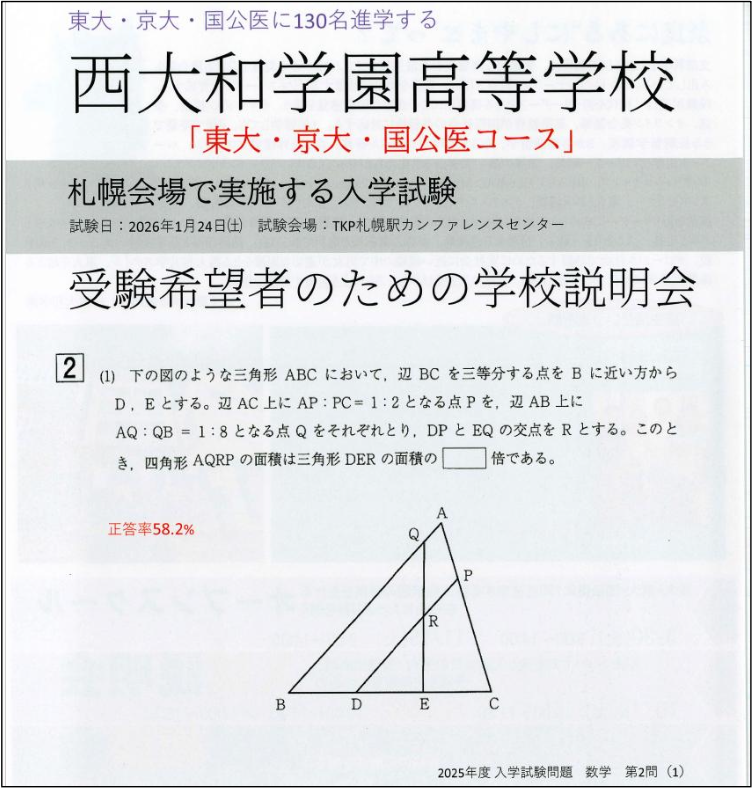

6 月 8 日(日)に実施した駿台中学生テストの結果をご報告したいと思います。以下の表をご覧ください。

第1回駿台中学生テストの「円アカ生」と「北嶺生」の全国偏差値の平均

| 国語 | 数学 | 英語 | 3教科合計(今年度) | 3教科合計(1年前) | 3教科合計(2年前) |

|---|

| 中1(円アカ生) | 60.9 | 62.5 | 63.8 | 66.8 | | |

| 中1(北嶺生) | 57.2 | 62.0 | 54.7 | 60.4 | | |

| 中2(円アカ生) | 58.6 | 58.9 | 53.0 | 58.2 | 63.2 | |

| 中2(北嶺生) | 59.0 | 60.7 | 54.1 | 59.7 | 61.2 | |

| 中3(円アカ生) | 57.1 | 52.0 | 48.2 | 54.8 | 57.7 | 62.2 |

| 中3(北嶺生) | | | | | 60.0 | 61.9※ |

※ 中3(北嶺生)の2年前の全国偏差値が不明のため北海道偏差値(北海道受験者157名/推定内訳:北嶺中132名(特待7名、一般125名)、

円アカ生10名、その他15名)を掲載

次に「フェルミ推定」という分析方法を使って、中学 3 年時点の駿台中学生テストの偏差値ごとの、大学

受験時の進学先を推定されている方がいたので、ご紹介したいと思います 。

【駿台中学生テスト全国偏差値(中 3) → 国公立大学受験時(高 3)の進学先ポテンシャル】

64.0 以上 → 東京大学

62.8 以上 → 京都大学

59.2 以上 → 一橋大学・東京科学大学・国公立大学医学部

53.8 以上 → 地方の旧帝国大学

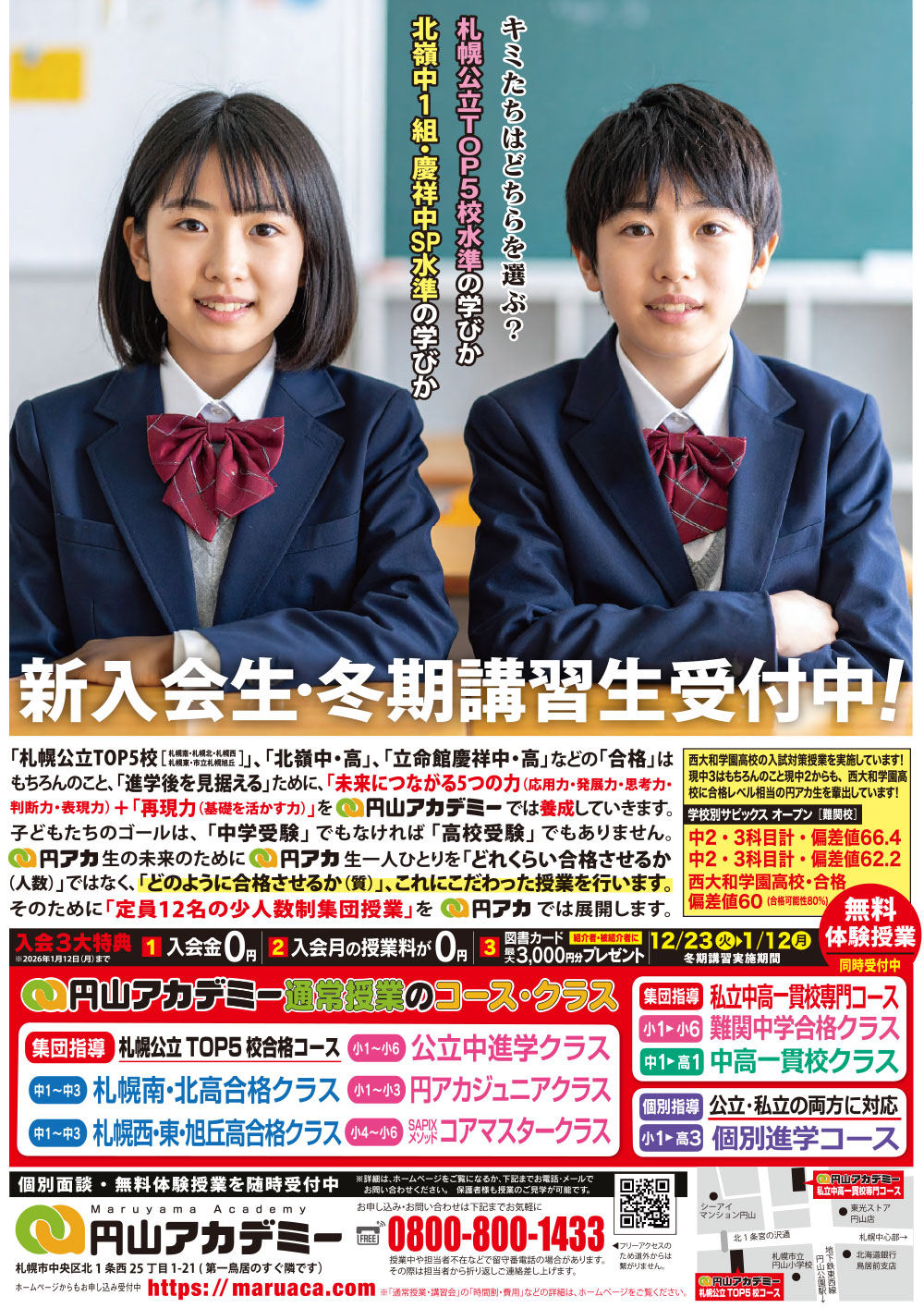

円アカでは「駿台中学生テスト(中 3):3 教科全国偏差値 60 以上(特に数学・英語)を目指すこと」を「札

幌南・北合格クラス」の円アカ生にはお話をしています。それはどうしてかというと、上記の表からもわ

かる通り、北嶺中学校では中 3 駿台は受験をしていませんが、北嶺生が中 3 駿台を受験したと仮定をし、表の偏差値の推移から北嶺の全国偏差値の平均を推測すると「55~50 台後半くらいの全国偏差値」になる

と思います。北嶺の大学実績を作っているのが、「北嶺中の概ね上位半分」なので、「北嶺中の平均」は

「中学生までの旧帝国大学などの難関大学を目指せる目安」だと思います。どんなテストでも「90 点以上

を取ろう」とすると「100 点を目標にする」のが一般的だと思います。つまり、駿台でも同様で、「全国偏

差値 55 以上を取ろう」とすると「全国偏差値 60 以上を目標にする」のが自然の流れになってくるのでは

ないでしょうか。

先ほどの「フェルミ推定」に話を戻したいと思いますが、 『この分析は「高校受験時の学力レベルがそのま

ま大学受験まで維持できる場合の進学先の推定」に過ぎません。しかもフェルミ推定の組み合わせなの

で、当然のこととして誤差を含んでいます。また、高校 3 年間の学力増減で大学進学先は変わります。 』と

いう「但し書き」はありますが、北嶺中の全国偏差値を基準に考えた「駿台全国偏差値 55」とも大きく変

わらない数字になっているので、札幌南・札幌北・札幌西・札幌東・市立札幌旭丘の「札幌公立 TOP5 校

を目標にする小学生・中学生」は、この統計学の観点から見ても、 「重要な数字」となるのではないでしょ

うか。

ここまでのお話を基準に円アカ生の今回の得点結果は、

中 1:国語・数学・英語ともにとても良いスタートを切ることができました。特に良かったところは、毎

年、国語・英語は北嶺に勝っている学年が多いですが、どうしても数学で勝てていませんでした。その数

学でも今年は初勝利を挙げることができました。よく頑張りました!ただ、他学年の円アカ生を参考にすると、毎年、中 1 の 6 月の駿台の英語は特に差をつけて北嶺に勝ってスタートをしますが、学年が上がる

につれて、その差を埋められてきてしまいます。これはやはり「日常の勉強に対する姿勢」につきます。

公立も私立も結局は同じ大学受験の試験を受けます。 「公立中学校だから、勉強はある程度で良い」という

間違った考えを捨てて、今回の結果に満足せずに日々しっかり勉強をしていきましょう!

中 2:大きな差を北嶺にはつけられませんでしたが負けてしまいました。昨年度は 6 月、8 月ともに勝て

ていましたが、今年度は厳しいスタートです。特に英語は昨年度の駿台から回数を重ねるたびに、その差

を埋められてきています。道コンや定期テストで、各中学校である程度の順位を取れているからそれで満

足をしていませんか。「札幌公立 TOP5 校の合格できること」と「北大などの難関大学の現役合格」は

「全くの別物」です。それぞれ問われる学力の種類が違うのですから。北海道大学の道内占有率は、年々

下がり続けて、「29.6%」と 30%をとうとう切ってしまいました。どうして年々下がり続けていくのか。

その理由を真剣に考えてみましょう!

中 3:中 3 駿台を北嶺は受験しません(北嶺中の中 3 は飛び級で高 1 全統模試を受験しています)が、数

学・英語の自分の全国偏差値をよく見てみましょう。上記にある偏差値の基準は、「札幌公立 TOP5 校に

進学後の本当の姿」です。どんなに道コンや定期テストで点数を取れても、駿台のような「応用力・発展

力」が求められる模試で、最低でも上記のような成績を取っていかなければ、「旧帝国大学などの難関大学

の現役合格」は札幌公立 TOP5 校に合格できても待っていてはくれないわけです。札幌公立 TOP5 校の高

校生で、センター試験(現:共通テスト)用の模試では学年順位一桁、でも、2 次試験向けの模試では北大

現役合格をできる偏差値を取れない。もちろんこの生徒は北大を落ちて、地方の国公立大学に現役で行きました。塾講師 20 年以上の中にはこういう生徒も実際にいました。望むだけでは、自分の思い通りには

なりません。「西大和学園の合格」を勝ち取り、「札幌公立 TOP5 校で難関大を狙える自分を証明」し、そ

して「札幌公立 TOP5 校の合格」を果たし、高校に進学をしていけるように真剣に頑張りましょう!

と円アカ生にコメントをさせていただきたいと思います。今年度の高校入試から「西大和学園高校」の入

試が札幌でも受験できるようになりました。駿台の資料を参考にお話をすると、目安は「中 3 駿台全国偏

差値:55 以上」ではないかと思います。円アカでは、この夏期講習会の授業の一部を使用して、西大和の

対策授業を行いましたが、 「道コンを解けるだけ」では実際の入試問題には太刀打ちできる可能性は非常に

低いと思います。つまり、求められるのは駿台レベルに近いので、そのレベルの勉強をしなければ、西大

和の入試問題に対応することは難しいと思います。ここからも「西大和に合格する」ということは、高校

生になったときの「旧帝国大学などの難関大学を目指せる一つの根拠となる」と言えるのではないでしょ

うか。

西大和学園高校の入試が北海道に札幌市に浸透できれば、北海道大学の道内占有率も約 30%(今年度

29.6%)から、 「総合入試が始まる前の 50%に戻ってくる一つのきっかけになる」と思います 。西大和の受

験のポイントになる全国偏差値は「駿台(中 3):全国偏差値 55」。ここまでお話をした通り、この数字は北

嶺が証明してくれていますが、 「旧帝国大学などの難関大学に現役合格するための中学生までの駿台での全

国偏差値の目安」です。この偏差値をもって、札幌公立 TOP5 校に進学できれば、高 3 の大学受験のとき

に、首都圏の高校生が北大を受験しに来たとしても、「道内の高校生が道外(首都圏)の高校生を跳ね返せる

可能性が非常に高い」ということが言えるのではないでしょうか。

札幌市の中 3 の受験日程が、1 月 24 日:西大和、2 月 13 日・14 日:道内私立 A 日程、2 月 17 日・18

日:道内私立 B 日程、3 月 4 日:北海道公立高校入試というように、今年の受験日程を一例として挙げま

したが、毎年の恒例として西大和の受験が浸透していくことを真剣に願っています。1~2 年が経ち、西大

和の入試のレベルがわかってくると、北海道の中学生のお決まり文句として、「西大和の入試は難しいから

なぁ~」と言い始めそうですが、札幌南・札幌北を受験したい中学生、札幌西・札幌東(本来は札幌南・北

を狙えるが自宅から近い学校が良いという理由で札幌西・東にしている)を受験したい中学生の皆さん、今

書いたお決まり文句を言って「西大和の受験を敬遠しよう」という発想は、仮に札幌公立 TOP5 校に進学

できても、次の大学受験では、 「旧帝国大学以上の難関大学は待ってくれてはいません」し、「北大の道内

占有率の今以上の低下に繋がる」のではないでしょうか。

「継続は力なり」と言いますが、勉強で一番大事なのは「習慣(継続)」です。そして「日常の習慣」を作

るのは「日常の心構え」ですよね。小学生・中学生のとき、 「自分の未来のためにどのような心構え」なの

か。それが高校生になったときに小学生・中学生以上に活きてきます。