こんにちは!円アカです!

円アカは4月6日から新年度の授業が始まりました。今回は年度初めをいうことで、札幌公立TOP5校を目標にしている小学生・中学生が、日常の勉強をするときにどういうことを意識してほしいかをお話をしようと思います。

・「札幌公立TOP5校→旧帝国大学などの難関大学」を目標にしている人(円アカではトップクラス)

中学生までは駿台中学生テストが最大の目標になります。それはどうしてか。一例としてですが、北海道大学の入学者は、道内3:道外7になっています。そして、道外7のうち、関東地方の入学者は3で、道内3とここ近年ほぼ同数です。そして、北大などの旧帝国大学などの難関大学を受験できる学力層の生徒が中学生のときに基準にするのが駿台中学生テストです。関東、関西地方の都会の難関高校の基準は、公立高校レベルのテスト(北海道ならば道コン)ではありません。勉強内容の一例として、数学は、小学生の時は中学受験内容を、そして中学生の時は小学生の時の勉強を活かして応用問題にどんどん取り組み、中3の夏休み終わりを目安に3年間の内容を終了しましょう。そして、英語に関しては、英単語・英熟語は中1を目安に3年間の内容を暗記してしまいましょう。そして、中2からは高校生内容の英単語・英熟語の暗記に入ることをおすすめします。最後になりますが、このテストで目標の偏差値は「偏差値60」です。それは、北嶺中学校もこのテストに参加していますが、北嶺中の中で、安定して難関大学に輩出している最低ラインの偏差値が「概ね60」だからです。駿台中学生テストの受験教科は、国語・数学・英語ですが、特に「数学・英語」はこの偏差値をクリアしておかなければ、「大学受験の2次試験」に将来的に対応できないと思います。

・「札幌公立TOP5校→地方の国公立大学」を目標にしている人(円アカではスタンダードクラス)

中学生までは、定期テスト・北海道学力コンクール(道コン)が最大の目標になります。それはどうしてか。一例として小樽商科大学を挙げさせていただきます。この大学の入学者の道内の割合は90%以上です。今現在、北海道の中学生で駿台中学生テストはほとんど受験していません。定期的に受験をしている北海道の学習塾は「円山アカデミー」くらいです。つまり、道コンでの自分の立ち位置、北海道内での自分の立ち位置が、そのまま大学受験の立ち位置になる可能性が高いということが言えます。では、道コンでどれくらいの立ち位置が目安なのかというと、各高校の大学の合格実績を見てもらえればわかりますが、旧帝国大学などの難関大学に現役合格するのが、札幌南・北で90~100名程度、札幌西・東で40~50名程度、市立札幌旭丘で20~30名程度です。この生徒たちを抜いた次から、地方の国公立大学の合格者が続いていくと予想できるので、1学年320名で考えて、「学年で下の方」では地方の国公立大学への合格には及ばないということが言えます。ということは、ギリギリで高校に合格する道コンの成績では地方の国公立大学の合格は将来的に厳しいと言えます。各高校ともに道コンではまずは98%を当たり前に取っていかなければなりません。

このように「目標」が変われば、「目標にするテスト」も変わってきます。「目標にするテスト」が変われば、「勉強の仕方(努力の仕方)」も変わってきます。英単語帳を1つとっても、大学受験では目標にする学校で変えなければなりません。高校受験でも同じことが言えます。何を目標にするのかというのは、非常に重要です。ですが、札幌公立TOP5校を目標にするという観点からいくと、テストが、中学生の時よりも、高校ではるかに多くなるということは「どこの高校を目標にしても同じ」です。札幌公立TOP5校に進学した円アカ生で、進学した直後に「向陵中はテストが多いと思ったけど、高校はそれよりもはるかに多い」と言っている生徒がいました。つまり、中学生までで、学校の小テスト、定期テスト、道コンだけが「当たり前」だと思っていると、高校生になったときに、「進学した本人」が「大変な目にあう」ということが言えます。

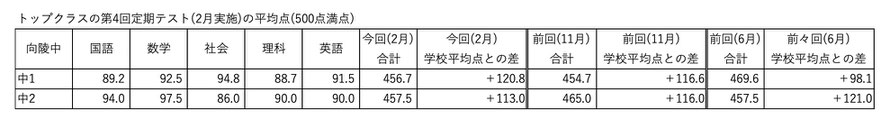

なので、円アカでは、塾内テストを毎月行い、札幌公立TOP5校に進学後にテストが多くなっても、進学した本人が対応していける準備が出来る環境を用意しています。北海道の公立高校受験用の学習塾では、非常に残念ですが、ほとんどが塾内テストはありません。「定期テスト」と「道コン」で点数を取ることが出来れば、とりあえずは公立高校入試は合格できてしまうからだとは思いますが、学校のテスト(定期テストなど)以外では「道コン」のみです。ですが、それを「当たり前」に札幌公立TOP5校に進学すると思うと恐ろしいですよね。なので、円アカでは、札幌公立TOP5校に進学した時に、「進学した本人」が「その環境で困らない」ようにすることを「第一優先」としています。確かに「週末にテストが入ると予定を組みにくい」、「なんで他の塾の友達はやっていないのに自分だけ・・・」のようなことを耳にすることがありますが、向陵中が1学年の約300名の内で約100名が札幌公立TOP5校に進学します。学年の約3分の1の向陵生が関係してきます。そして、「駿台中学生テスト」と「道コン」を付け合わせると、おそらくその約100名の内、旧帝国大学などの難関大学に合格できるのは、10名~15名程度ではないかと思います。本当に他人事のように捉えていて大丈夫なのかなと思います。

「子どもは親の言うことは聞かないが、することはまねる」という格言がありますが、ご家庭の当たり前は、そのまま子どもたちに伝わり、それが学校での子どもたちの会話になり、それが学校の雰囲気になっていくのだろうと思います。「学ぶ」という言葉はもともと「真似ぶ」という言葉から来ているそうです。人は誰かの言葉や行動をそっくりそのまま行うことで新しいことを吸収していきます。すなわち、真似することは「学びの第一歩」と言えます。周りの大人が、1日は24時間しかなく、目の前にあるもの(勉強、習い事、部活動、趣味

など)は、「未来に直結するもの」と「しないもの」があり、優先順位をつけていかなければ、中途半端になりやすく、将来的に結局は何も残っていないという可能性があることを「子どもたちに伝える」ところまでは「周りの大人の責任である」と思います。

新年度が始まりました。どうせ勉強をするのならば、「未来の自分」に「たくさんの選択肢(財産)を残せる」ように、努力をしたいですよね。北海道の集団指導の学習塾で、公立高校入試レベルまで(道コン・定期テスト)の勉強を教えてくれる学習塾はたくさんあります。しかし、札幌公立TOP5校の進学を見据えて、進学した本人が困らないように、公立高校入試レベルを教えるクラスにプラスして、その上のレベルの内容の勉強を教えるクラスを設置しているのは、駿台中学生テストの北海道内の受験者数から見てみると、北海道では円山アカデミーだけではないかと思います。札幌公立TOP5校に本気で進学したい小学生・中学生はお待ちしています!