4月5日(金)にテレビ局のHBCに社内見学に行き、金曜ブランチの生放送前のセットや全道にラジオ放送をされている現場などを見せていただきました!

そして、最後には、気象予報士の近藤さん、アナウンサーの森田さん、もんすけと一緒に集合写真を一緒に撮っていただきました!

HBCの皆様、ありがとうございました!

4月5日(金)にテレビ局のHBCに社内見学に行き、金曜ブランチの生放送前のセットや全道にラジオ放送をされている現場などを見せていただきました!

そして、最後には、気象予報士の近藤さん、アナウンサーの森田さん、もんすけと一緒に集合写真を一緒に撮っていただきました!

HBCの皆様、ありがとうございました!

お久しぶりです。円アカの飯島です。

本日、4月2日(火)は道コンの日で、塾生・講習会生が受験してくれています。

春期講習会はもうすぐ終了しますが、4月からの通常授業は申込受付中です。

4月3日(水)までが「開校1周年記念キャンペーン」の適用期間となっております。お申し込みをご検討されている方がいらっしゃればお早めにお願い致します。

また、4月5日(金)には、「春休み応援イベント」を実施します。

今回は、テレビ局のHBCさんにお邪魔をして、社内見学をさせていただくことになっております。

その内容も次回のブログにてお知らせしたいと思います!

あけましておめでとうございます。円山アカデミーの飯島です。

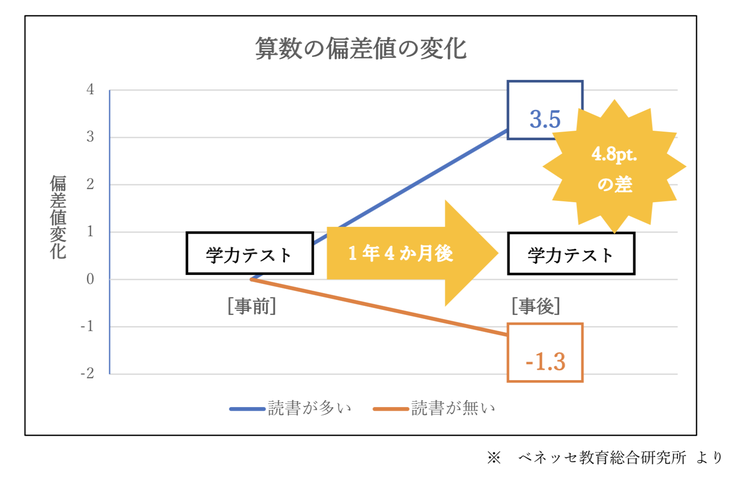

今回は一見関係の無さそうな読書量と算数の成績の相関関係についてお話したいと思います。以下のグラフをご覧ください。

何と「読書が多い生徒(10冊以上)」と「読書が無い生徒(0冊)」では、1年4か月後に学力テストを行った結果、偏差値が約5pt.も差が付いてしまいました。

これは高校受験の高校の偏差値に直すと4校~5校くらいの差が出てしまう偏差値で、非常に衝撃的な結果であると思います。

理由はいろいろと考えられると思いますが、計算に入る前の段階は国語力が重要で、文章中に与えられた条件を正確に把握できる力を高めているからではないかと推察できます。

今回の分析の結果は、読書が教科の学力の伸びと関連している可能性が示されたのではないかと思います。円山アカデミーでも、国語がどの教科においても土台になる重要な教科と考え、国語の授業は毎週1コマを使用し、授業をしています。

まずは少しずつでも文章に触れ、読書の習慣を持つことが重要ですね。

皆さま、お久しぶりです!円山アカデミーの飯島です。本日、12月22日より冬期講習会がスタートしました!数名の欠席がありましたが、みんな元気に通塾してくれました。円山アカデミーが気になっている方は、まだ講習会の申し込みを受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください!

こんにちは、円山アカデミーの飯島です。

UHB のお天気コーナーでお馴染みの菅井貴子さんをお招きし、気象についてのセミナーを行いました。簡単な天気図のワンポイント、天気予報の裏側、お天気マークの詳細、お天気クイズ など、様々な内容をお話していただきました。

教室がほぼ満席になるほどの大盛況なイベントとなりました。

ご参加いただけなかった方もまたのご機会にぜひご参加ください。お待ちしております!

こんにちは、円山アカデミーの飯島です。

5 月 27 日(日)に札幌光星高校 教頭 田中先生と入試広報部長 濱屋先生、立命館慶祥高校 入試対策室長 右谷先生にお越しいただき、学校の特色、今年度の入試の総括や来年度の入試の情報などを中心にお話ししていただきました。

そして、6 月 3 日(日)には、札幌第一高校 校長 浜館先生と副校長 井口先生に高校の様々な情報を出席者の方にお伝えしていただきました。

最終日の 6 月 10 日(日)、北海道大学 教授 鈴木先生に当塾教室内で「世界の入試と北大の入試改革」という題で「未来型人材育成選抜試験」について講演をしていただきました。

どの説明会でもご参加していただいた保護者様からの熱心なご質問も多数いただき、大盛況なイベントとなりました。

ご参加いただいた方、各学校の先生方、本当にありがとうございました!

ご参加いただけなかった方もまたのご機会にご参加ください!お待ちしております!

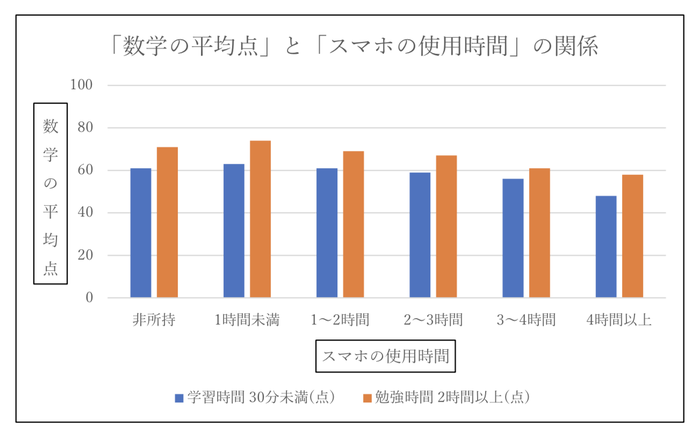

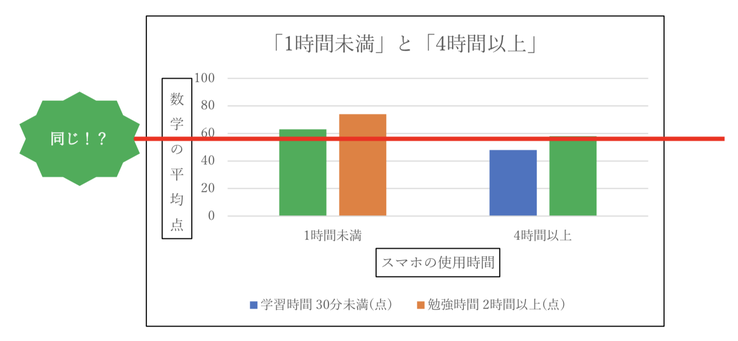

こんにちは、円山アカデミーの西田です。 今回はスマホの使用時間と学習効果の関係についてお話ししようと思います。

まずは下のグラフをご覧ください。

これは仙台市教育委員会と東北大学が実施し、「脳トレ」で有名な川島教授が発表した調査で、 「数学の平均点」と「スマホの使用時間」の関係をまとめたグラフです。

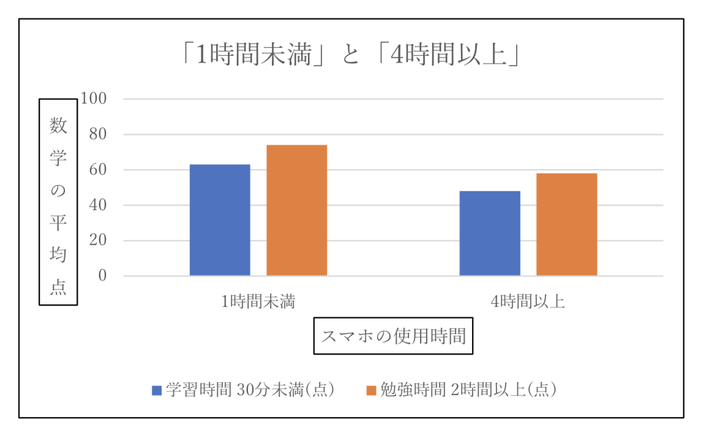

この中から、スマホの使用時間が「1 時間未満」と「4 時間以上」の部分のみ抜き出してみましょう。

ここから何がわかるでしょうか?

「スマホの使用時間が 1 時間未満で学習時間 30 分未満の生徒」と「スマホの使用時間が 4 時間以上で学習時間 2 時間以上の生徒」を見比べると、学習時間が 1 時間 30 分以上違うのにも関わらず、数学の平均点がほぼ同じという結果に見えます。

1日2時間以上の家庭学習をしているのに、ほとんど家庭学習をしていない生徒よりむしろ点数が低いという結 果になってしまいました。

信じがたいことですが、「スマホ」のせいで勉強時間が無くなり、成績が下がるのではありません。「スマホ」の長時間使用そのものが直接的に成績を下げているようです。 「うちの子は勉強もしているから大丈夫」というご家庭は、ちょっと注意が必要かもしれません・・・。

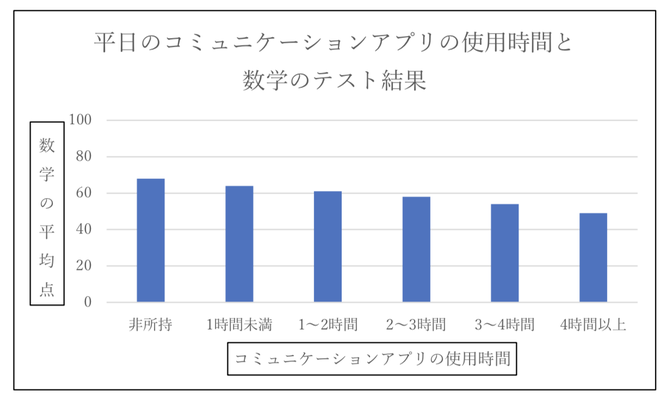

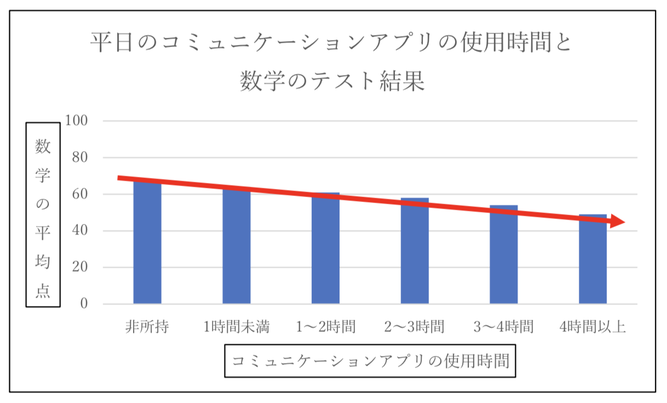

次に、コミュニケーションアプリ(LINE など)の使用時間と成績との関係を見てみましょう。

このグラフからは何がわかるでしょうか?

コミュニケーションアプリは使えば使うほど成績が下がるということがわかります。 なお、スマホでゲームを頻繁にすると答えた生徒よりも、LINE

などを頻繁にすると答えた生徒の方が成績は低かったようです。 メッセージがきていないか、気になってしまうのかもしれませんね。

また、このような実験もあります。

(1) スマホを机の上に置く

(2) スマホをポケットに入れる

(3) スマホを別の部屋に置く という状況下でテストを受けてもらい、点数に違いが出るかを実験しました。

この 3 択でのテスト結果はどのようになったと思いますか。

結果は・・・

(1) スマホを机の上に置く・・・・・・・点数 低

(2) スマホをポケットに入れる・・・・・点数 中

(3) スマホを別の部屋に置く・・・・・・点数 高

となりました!

スマホが近くにあるだけで集中力が散漫になることが、この結果から明らかですね。

人間の脳は、集中しているものがあれば、その他の情報は自動的に抑制がかかるように出来ています。 逆に言えば、勉強以外の情報が気になっている状況(ながら勉強)では、 必要な集中力が得られないということです。

歩き「ながら」スマホが危険なのはご存知のとおりだと思いますが、 同様に、勉強し「ながら」スマホも危険だということですね!

1時間未満の使用であれば成績への好影響が出たデータもあり、 一概にスマホそのものが悪いとは言えません。

しかし、2 時間を超えるような長時間の使用が成績に悪影響を与えることは間違いないようです。 もしお子様にスマホを持たせるときは、「夜 9 時まで」などのルール作りをオススメします。

こんにちは、円山アカデミーの飯島です。

今春から高校生になった塾生のT君が、塾に来るなりこう言いました。

「最初の数学の小テストでクラス1位だったさ!」と。

普段、あまり喜びを爆発させる、というタイプではない生徒なのですが、本当に嬉しそうな顔をしていていたんですね。思わずこちらまで嬉しくなるような。塾講師をやっていて良かった、と思えるいい笑顔でした。

彼は小学校から理数系が苦手で苦手で、特に数学は大嫌いでした。中3の秋には次第に多くなる数学の宿題に音を上げて、「もうやりたくない」「できない」と言い出したこともありました(笑)

それでも今、「頑張って良かった」と笑う彼を見ると、思わず「お前、よかったな、よかったなぁ」と涙が出てしまいそうになります。生徒が苦しいときというのは、やっぱり先生だって苦しいものですから。

毎年この笑顔が見られるような、そんな塾にしていきたいなと、決意を新たにする春の日でした。

こんにちは、円山アカデミーの飯島です。

これまでの3回の記事の中で、北海道の英語教育の危機・英語教育の現状と変化について見てきましたね。

これらをふまえた上で、お子様が英語力を身につけるために必要なことは何でしょうか。

既に書いた通り、「話す・聞く」だけに偏った教育は危険かもしれません。

例えば英語力を測るために一般的なのは英検・TOEIC(SW)やTOEFL、あるいはGTECなどだと思います。

英会話ができればこれらのテストで高得点がとれるでしょうか?

いいえ、高得点をとることはできません。なぜなら、これらすべてのテストで、読み書きの力も問われるからです。

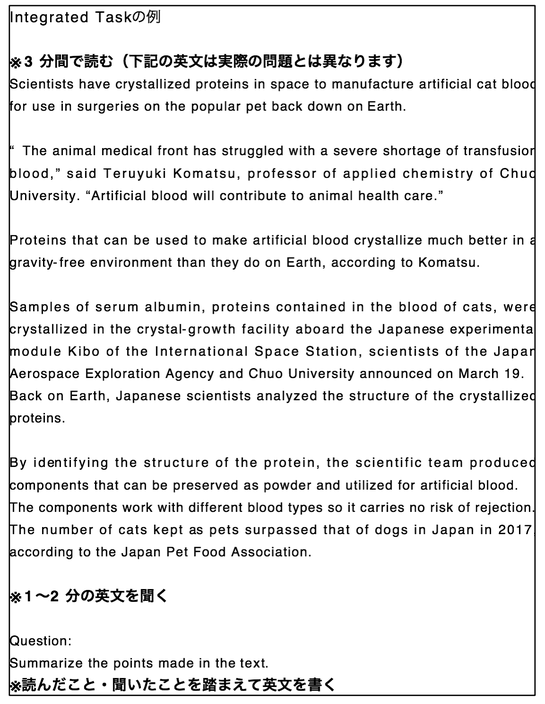

例えばTOEFLテストでは、Integrated Task(総合的な問題)というものがあります。

つまり、複数の技能にまたがった問題が出されるということです。「話す」試験で「聞く」力や「読む」力も同時に問われるのですから、昔のように「読む」力に偏った勉強や、逆に「話す」力だけに偏った勉強をしていても解けない問題ということになります。

一般的に言われているように、「話す」力、「書く」力が以前より重要になっていくのは間違いないことです。

ですが、「話す」力の中には第3回で見たような「語彙力」や正しく話すための「文法力」も含まれている、ということを忘れてはいけません。実際にスピーキングテストでの「文法的な誤り」は、減点対象になっています。スピーキングだから単語を覚えなくていいとか、文法は全くやる必要がない、なんてことはないのです。

ですから、「話す」力といっても、話す練習だけしていれば良いとは限りません。同じ話すでも、聞かれた内容に論理的に答える練習。同じ書くでも、文章を読んでそれに対応させて書く練習。

小中学生のうちから、少しずつこうした経験を積んでいくことが大事です。もちろん、最初は簡単なことからで構いません!

4技能のいずれかに偏らず、バランスの取れた学習こそ、一番大事ではないかなと思います。

こんにちは、円山アカデミーの飯島です。

前回は、中学生が「話す」ことが苦手というのは正しくない、というお話でした。

今回は語彙力が大事!ということをお伝えしたいと思います。

研究によれば、1989年から始まったオーラル・コミュニケーション(聞く・話す)重視の政策によって、逆に高校入学時の英語力は低下した、とされています。これはいわゆる「ゆとり教育」により、そもそもの授業時数が減ったことも大きな原因だと考えられます。

授業時数が減ったところに、コミュニケーションの授業も入れるとなると、どうしても「読む・書く」が犠牲になりますよね。

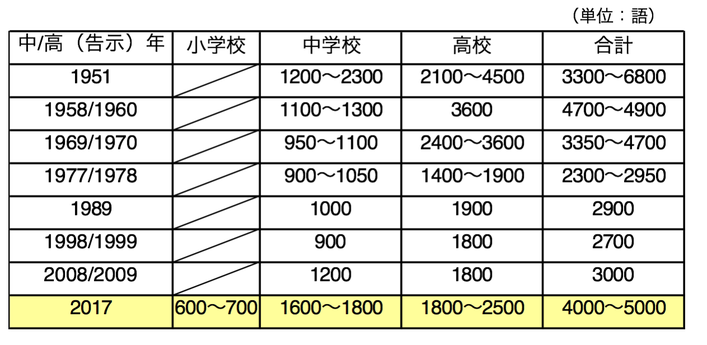

下の表をご覧ください。

2000年代まで、学習する語彙数が徐々に減少してきたのがわかると思います。

また、英語の授業時数が週3回⇒4回に増えた2008年に中学校での語彙数が300語も増えていることから、語彙力の低下が英語力低迷の要因の一つである可能性が高いと言えそうです。

考えてみれば当然ですが、単語力がなければ聞いたり話したりすることもできないわけですから、重視していたはずのコミュニケーション力も身につかないわけですね。

そこで今回(2017)の改正を見てみると、まさに劇的な変更が加えられています。

今回の4000~5000語という水準は1960~70年代の水準と同じくらい。

中学卒業まで2200~2500語という語彙数は、これまでの高校生の語彙数に迫っています。

新学習指導要領でいかに語彙力が重視されているか、おわかりいただけるでしょうか。

ところで、お隣の韓国は1997年、中国は2001年から、小学3年生以上に対して英語教育が導入されています。

また、中国は都市部では小学1年生から英語を学びますし、他のアジア諸国でも小学1年生からという国は意外と多いです(台湾・タイなど)

英語に関しては日本のはるか先を行くこれらの国でも、小学校の段階から読み書きを含む4技能の教育が重視されているようです。

さらに、高校までの語彙数は韓国で7000~8000、中国で6000語程度という調査結果もあります。

これは一部のトップ校での話だと思いますが、一時期の日本の倍とは驚きですね!

小学校からの英語の読み書きに反対意見もみられますが、隣国ではもう20年も前の話なのですね。

今回の学習指導要領改訂は、むしろ遅すぎるくらいなのかもしれません。語彙力は4技能全てにかかわる力ですから、バランスの良い英語力を身につけるには、小学校のうちから単語の読み書きも大事にしていくべきではないでしょうか。

参考文献

英語教育に関する調査報告書 大森不二雄

http://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/cmsfiles/contents/0000391/391984/01siryo1.pdf

日本の英語教育における語彙指導の問題を考える 長谷川修治氏

https://ci.nii.ac.jp/els/contents110009511103.pdf?id=ART0009972286

中国における英語教育の現状――日本の英語教育を再考するために―― 宮内敦夫2005